「日本ワインをもっと身近に」をテーマに日本ワインの魅力を日々発信しております

突然ですが「ワインツーリズム」という言葉をご存知でしょうか?

広い意味でいうところの「ワインツーリズム」とは、『ワインの生産地へ訪れ、その土地の風土や文化、現地の人との交流を楽しみ、ワインを飲んだり購入したりする旅のスタイル』のことを指します。

フランスやイタリアはもちろん、アメリカのナパバレーなどがワインツーリズムの旅行先の地としてよく知られています。

一方で日本における「ワインツーリズム」は本来の意味合いとは少し違って、特に山梨県で開催されている「ワインツーリズム® やまなし」が有名で、自然発生的な旅のスタイルというよりも、主にこちらのイベントとして知られていると思います。

今回はこの「ワインツーリズム®」についての概要の簡単なご紹介と、僕が実際に「ワインツーリズム® やまなし」に参加してみて感じた魅力などをお伝えできればと思っております!

この記事が、

「ワインツーリズムって聞いたことあるけど、一体どんなイベントなの?」

「興味あるけど、ワインツーリズムって実際何が良いの?」

という感じで参加をご検討されている方の参考になれば幸いです!

Contents

ワインツーリズム®とは?

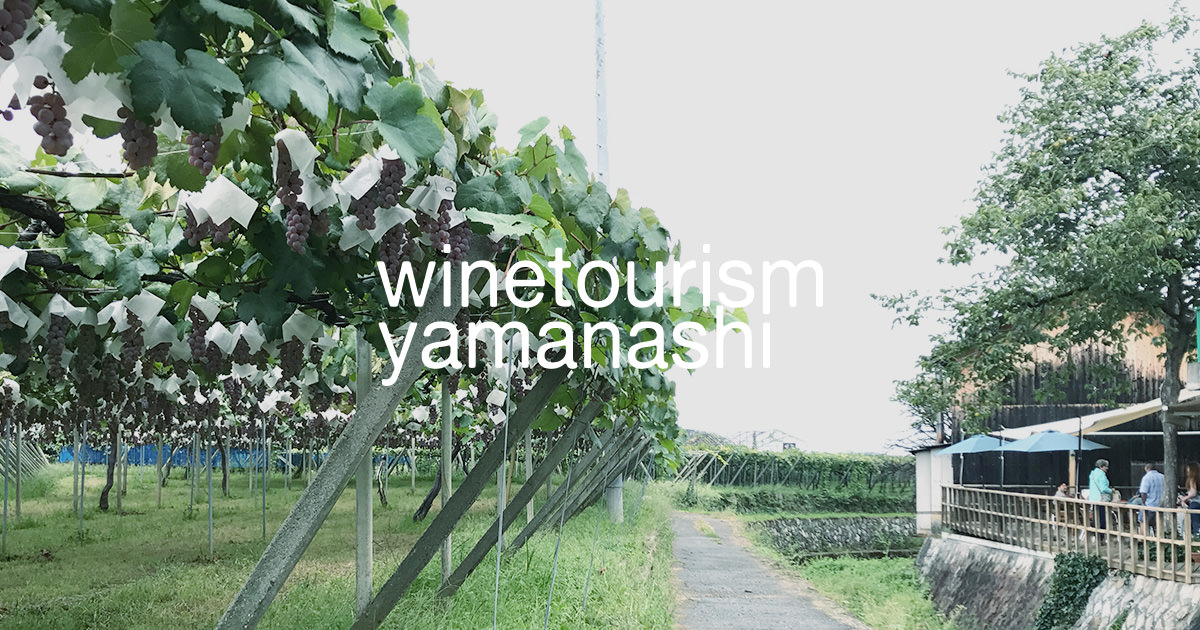

ワインツーリズム® やまなし

ワインを味わうことは、その原料となるぶどうを育んだ土地の自然・人間・文化を全身で味わうこと。

ワイナリーを巡り、つくり手と触れ合い、彼らのつくるワインを味わう。そのワインが生まれた土地を散策しながら食や文化を楽しむ。ワインツーリズムとはそんな旅のスタイルです。

単なる「ワイナリー巡り」や「ワイナリーツアー」とは違います。ワインを飲むだけ、醸造家の話しを聞くだけではありません。ぶどうもワインも人も歴史も景観も、産地ならではの全ての魅力を散策を交えて全身で感じる旅、それが「ワインツーリズム」です。

前述した通り、日本でのワインツーリズムの先駆け的存在で、日本ワインの認知を広めることに大きく貢献したイベントが、この山梨で行われている「ワインツーリズム® やまなし」です。

朝から夕方にかけて町中を周る循環バスに乗り継ぎ、数々のワイナリーを訪れて試飲や見学、コミュニケーションを楽しむことができるイベントです。

正式に開催されたのは2008年からですが、それ以前の2004年頃から地元の有志が集まり前身となるイベントが開催されていたそうです。

ワインツーリズムやまなしは、年々人口が減り縮小する山梨県の地場産業を活性化させたいという想いから、一般社団法人ワインツーリズムの大木貴之氏により企画され、その想いに賛同した地元の有志、企業、行政、NPO、そして各ワイナリーなどの協力により運営されています。

この地元地域一丸となった仕組みや活動が評価され、2013年には「地域づくり、コミュニケーション活動」部門でグッドデザイン賞を獲得されています。

山梨県の特定の地域ごとに年に2〜3回ほど(春・夏・秋)開催されるこのイベントは年々注目度を高めており、毎回多くの人が参加するイベントとなっております。

URL:http://www.yamanashiwine.com

ワインツーリズム® やまがた

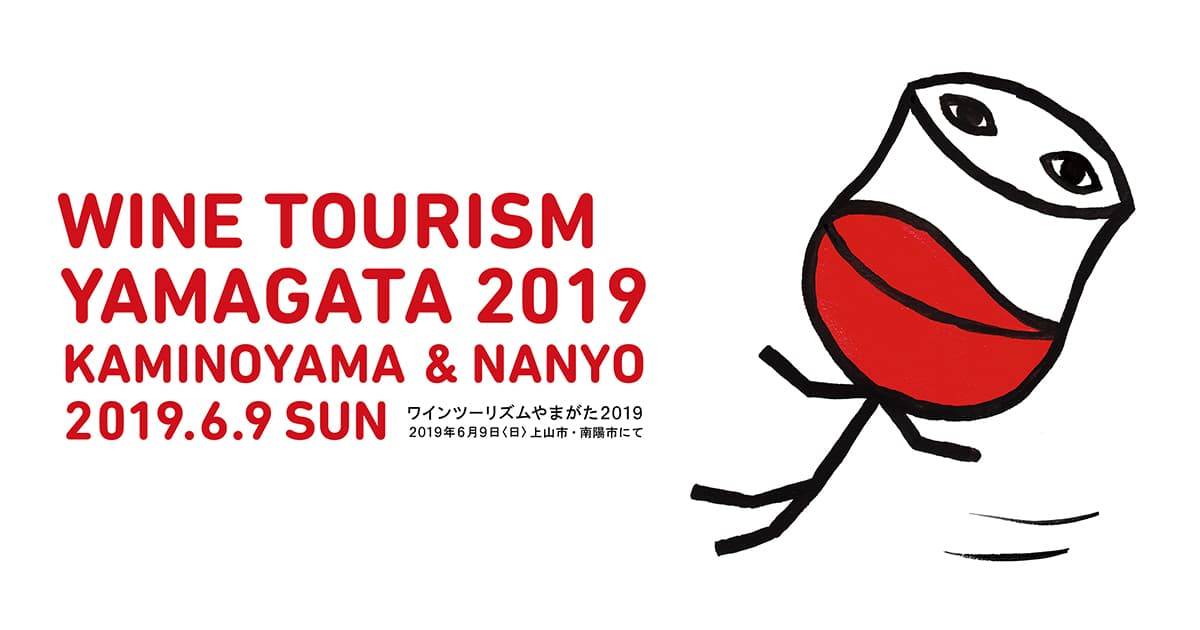

「ワインツーリズム® やまなし」を企画・運営している、一般社団法人ワインツーリズムが、山梨でのイベントをパッケージ化し展開された山形県版のイベントです。

こちらは2018年に初開催され、今年2019年は6月9日に開催されました。

ワインツーリズム® いわて

こちらも同じく一般社団法人ワインツーリズムが企画・運営するワインツーリズム®の岩手県版です。

こちらも初開催は2018年で、今年2019年は8月31日〜9月1日に開催される予定です。

ワインツーリズム® やまなしに参加してみた感想

ワインツーリズムの魅力

まずはワインツーリズムの良いと思ったポイントをあげていきたい思います!

小さなワイナリーを含め、様々なワイナリーを巡れる

まず、なんといっても一日で様々なワイナリーを巡れることが魅力ですね。

朝から夕方まで循環バスが乗り放題なので移動には困らないし、ワイナリーが密接している地区のバス停で降りれば、徒歩移動で複数ワイナリーを周ることもできます。

「複数のワイナリーを周るだけなら別にイベントの日じゃなくてもできるよね?」と思われるかもしれませんが、普段は試飲や見学などをオープンにされていなかったり、事前予約が必要だったりする小さなワイナリーも参加されていることがあり、そういったワイナリーさんを訪れてお話を聞いたりレアな日本ワインを入手することができるのがこのイベントの特に素晴らしいところだと思います。

もちろん大手の有名ワイナリーさんも素晴らしいのですが、あえて名前も聞いたことのないような小さなワイナリーさんに訪れてみて、新たな発見を探してみることを個人的にはオススメしますよ。

北野呂醸造さんにて

北野呂醸造さんにて

ワイナリーのイベントに参加できる

ルミエールワイナリーさんの農場&醸造場見学に参加

ルミエールワイナリーさんの農場&醸造場見学に参加ワイナリーの中には、ワインツーリズム参加者限定のワイナリー見学などのイベントを催してくれているところもあります。(これは大手ワイナリーさんに多いですね)

僕が参加した中で特に面白かったのは、マンズワインさんで行われた樽熟成途中のワインを飲み比べすることができるイベントでした。

マンズワインさんにて飲み比べイベントに参加

マンズワインさんにて飲み比べイベントに参加「樽熟成されていないワイン」と「樽熟成したワイン」は製品として買って飲むことができますが、数ヶ月ほど樽で寝かせた「まだ熟成途中のワイン」は普段は飲むことはできませんからね。

同じ原料で造られたそれらのワインを飲み比べてみると、樽熟成による味わいの変遷を感じることができ、ワインって面白いなぁと改めて思った次第でした。

造り手とお話しができる

ワインという飲み物はワインそのものの「味」も当然重要なのですが、「どんな人が、どんな場所で、どんな想いで造ったか」という背景(ストーリー)も付加価値として重要な部分だと思います。

例えば、先日飲んだ感想を書いた「ドメーヌ・ジン」さんのシラーですが、オーナーさんと直接お話する中で「定年退職後にワイン造りがしたくて千葉から来た」というストーリーを聞かせていただき、「応援したい!」「飲んでみたい!」と思ったワインです。

正直なところワインの味そのものがめちゃくちゃ素晴らしかったというわけではないのですが、その背景があるからこそ僕にとって特別印象に残っているワインとなりました。

日本ワインの真の魅力って、そういうところにこそあるんじゃないかと僕は思います。

試飲で「味を知る」だけではなく、造り手から直接お話を聞いて「人を知る」ことができるというのが、ワインツーリズムの楽しみ方の1つであると思います。

ワインツーリズムに参加する前に知っておきたいこと

次に、僕が実際に参加して感じたマイナスな面と言いますか、参加する前に覚悟しておいたほうが良いと思うところがありましたので、その辺をご説明します。

かなり疲れます

案内用紙に「ワインツーリズムは飲み放題のイベントではありません。専用バスを利用して現地を散策する(歩く)ためのイベントです。歩きやすい靴と服装をお勧めします。」という注意事項が書かれている通り、ワインツーリズムは歩くイベントです。

朝から夕方までのイベントで、バス移動もあるとは言え、フルで参加するならけっこう体力が必要です。

特に夏季に参加される場合は、熱中症や脱水症状に気をつけ、こまめに水分補給するなどご注意ください。

また、途中でワインを購入すると荷物になり重いので、できれば郵送で送ることをオススメします。

(僕はそこをケチって最終的にワイン3〜4本をぶら下げて歩いてけっこうしんどかったです)

全てのワイナリーは周れない

ワイナリーの数が多いため、どうしても時間的に全部のワイナリーを周るのは難しいと思います。

事前に行きたいワイナリーをピックアップし、マップを見ながら最適なルートを探しておくのが良いと思います。

計画的にバスの時間を計算しよう

バスは巡回していますが、一本逃すと30分〜1時間ほど待たなくてはならなかったりします。

実際、何回か乗り逃してしまい、暑い中歩く羽目になってさらに体力を消耗しました。

事前に滞在時間を決め、余裕をもった移動をすることをオススメします。

出費が激しい

これはホント覚悟しておいたほうがいいのですが、直接お話を伺ったり試飲してたりすると、どんどんそのワインを買いたくなるんですよね。

またイベントのお祭り気分で財布の紐も緩くなりがちです。

とはいえ全部買ってたら出費がとんでもないことになるので、前もって予算を決めて、本当に欲しいと思えるワインを選定していくのが吉だと思いますよ。

まとめ

ということで以上、ワインツーリズム® やまなしに参加してみた感想でした。

繰り返しになりますが「ワイン」とはただ単に飲んで「美味しい」というだけに留まらず、そのワインが「どんな土地で育ったブドウから出来ているのか」「どんな造り手によって、どんな想いで醸造されたのか」など、その背景(ストーリー)にも魅力が詰まっている飲み物だと思います。

海外から美味しいワインがガンガン輸入されて安く買える現代において、あえて日本人が日本でワインを造るのは、ともすれば非効率なことなのかもしれません。

しかし、もちろん海外のワインも素晴らしいのですが、日本に住む私たちにとっては日本の土地で作られた日本のワインだからこそ、より身近にワインの「ストーリー」を感じられるのではないでしょうか。

そういう面でも、ワイン1本1本に込められた想いや、その土地の風土や人々を直接に感じることができるこの「ワインツーリズム®」というイベントは素晴らしいイベントだと思いました。

日本ワインがお好きな方は是非参加してみることをオススメします。

きっと素晴らしい体験になると思いますよ。

それではまた。